FOR BEGINNERはじめての方へ

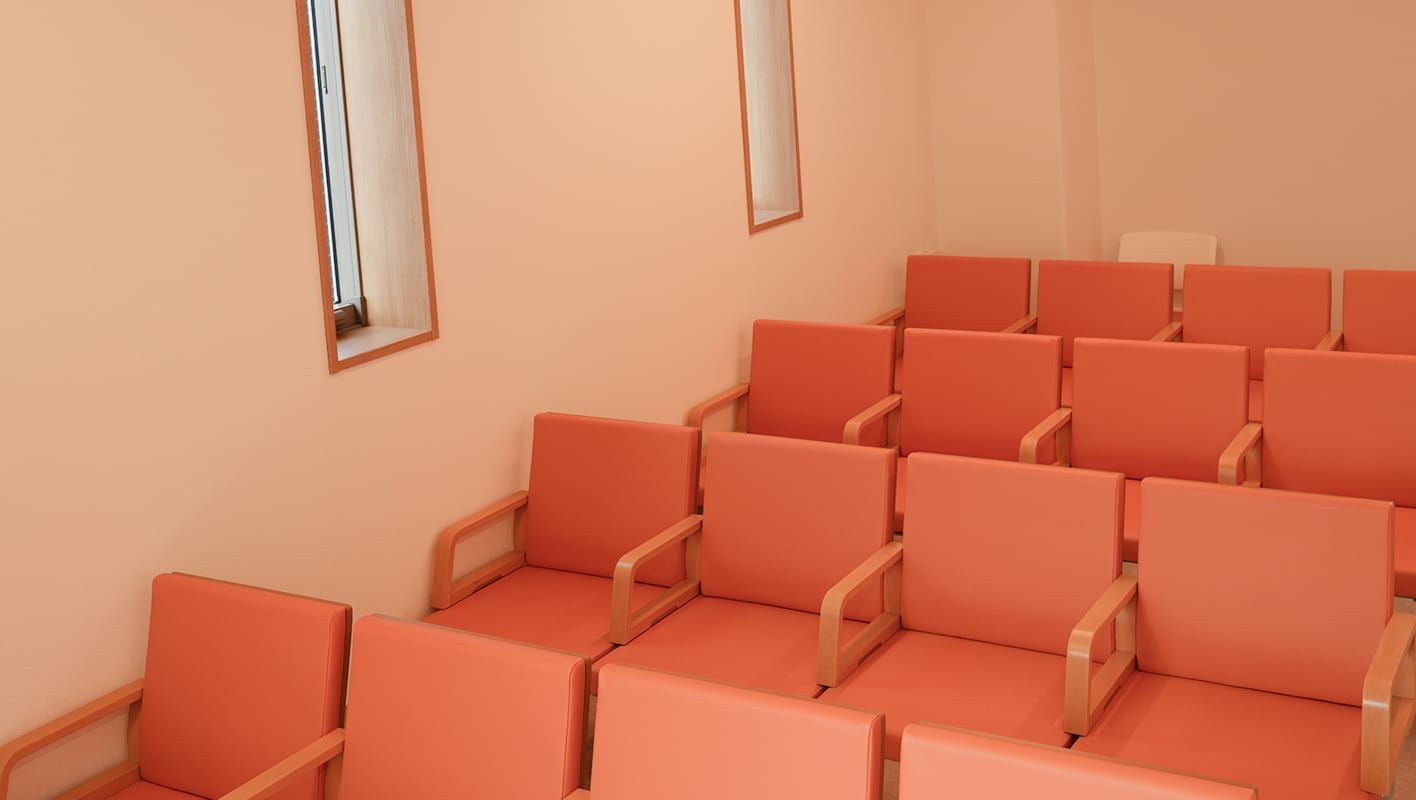

当院では、患者さまが安心して通院できるよう院内の色合いを落ち着いたトーンで統一し、リラックスできる空間づくりを大切にしております。

また、患者さまのプライバシーにも配慮し、待合室は他の方の視線が気にならないよう工夫を凝らし、周囲を気にせずお過ごしいただける環境を整えています。

さらに、ヤマハのスピーチプライバシーシステムを導入し、会話の内容が漏れにくい安心できる空間を実現しました。

スタッフ一同、親しみやすさと丁寧な対応を心がけ、初めての方でも緊張せずにご相談いただけるよう努めております。

どんな小さなお悩みでもお気軽にご相談ください。

診察までの流れ

初診のご予約

できるだけお待たせしないように、当院では「ゆるやかな予約制」をとっています。ご予約の方を優先してご案内しますが、当日の受診も可能です。

| 初診のご予約をされる方 |

|---|

|

はじめて受診される方は、お電話で「来る日」と「ご予約の時間」をご相談ください。スタッフが丁寧にご案内します。 初診日当日は、予約時間の 10 分程度前までに当院受付までお越しください。 |

| 初診のご予約がない方 |

|---|

|

来院された順にご案内いたします。ただし混み具合によっては、少しお待ちいただいたり、当日の診察ができないこともあります。 はじめての方は、事前にお電話で受診日と受付時間をご相談いただくと安心です。 |

ご来院

受診される際は、下記のものをご用意ください。

- マイナンバーカード(マイナ保険証)または健康保険証

- 各種医療証

- 診療情報提供書・紹介状

- お薬手帳

※ 医療証・紹介状・お薬手帳は、受付の際にご提出をお願いします。

ご用意が難しい場合でも、診察は受けていただけますのでご安心ください。

問診表の記入

初めてご来院の方には、受付後に「問診表」のご記入をお願いしています。

ご不安なことや気になる症状など、できる範囲でご記入ください。

「問診表」は、診察をスムーズに行うための大切な資料です。

ご記入が難しい場合は、受付でスタッフがお手伝いしますのでご安心ください。

診察

初めてのときは緊張される方も多いですが、無理に話そうとしなくて大丈夫です。「なんとなくつらい」「うまく言葉にならない」そんな状態でもかまいません。話せることから、ゆっくり始めていきましょう。

診察では、

- ・今の気持ちや体の調子

- ・困っていることや不安なこと

- ・日常生活で気になること

などをお聞きしながら、少しずつ一緒に整理していきます。

通院のペースや治療の方針も、ご提案します。

「こうしてほしい」「これはちょっと不安」など、なんでも気軽にお話しください。

会計

診察が終わりましたら、受付でお会計をお願いします。

| 診察料・検査料含む | お薬代 |

|---|---|

| 約2,500円〜約5,500円 | 薬局にて処方 |

※ 当院は院外処方となります。処方せんをお持ちいただき、お近くの薬局にてお買い求めください。

※ 診断書や証明書を作成した場合には別途料金がかかります。

通院費用が心配な方へ

メンタルクリニックでの治療は、継続的な通院がとても大切です。

けれど、通院を続けていく中で「費用のことが気になる」「長く通えるか心配」という声もよくいただきます。

当院では、できるだけ安心して治療を続けていただけるよう、以下のような制度やサポートをご案内しています。

この制度を利用すると、診察代やお薬代などが、原則3割負担から1割負担になります。所得に応じて「月ごとの負担上限額」が決まっており、一定額以上はかからなくなります。

たとえば、月に 2,500 円や 5,000 円などの上限が設けられ、それを超える分の医療費はかかりません。

制度を利用するには、お住まいの市区町村に申請が必要です。

手続きについてわからないことがあれば、どうぞお気軽にスタッフまでご相談ください。

詳しくはよくある質問 自立支援医療制度についてをご覧ください。

病気やケガで仕事を休み、給与がもらえないときに、健康保険から生活を支えるための手当が支給される制度です。最長1年6か月まで受け取れます。金額は、給与のおよそ3分の2が目安です。

詳しくはよくある質問 傷病手当金制度についてをご覧ください。

精神疾患がある方が、一定の状態にあると認められた場合に交付される手帳です。等級に応じて、税金の控除や公共料金の割引、就労支援など、さまざまなサポートを受けられます。

詳しくはよくある質問 精神障害者福祉手帳についてをご覧ください。

うつ病や統合失調症などで、日常生活や仕事に支障がある場合、「障害年金」を受け取れることがあります。

症状の程度や、これまでの保険料の納付状況などに応じて、障害基礎年金や障害厚生年金の対象となります。

詳しくはよくある質問 障害年金についてをご覧ください。

保険や会社への提出が必要な証明書・診断書なども作成可能です。診察時にご相談ください。